このかゆみ・ステロイド…いつまで続く??

アトピー性皮膚炎、漢方で根本から解決しませんか?

「肌がムズムズして、かゆみで夜も眠れない…」

「乾燥でガサガサになり、かいたらジュクジュク…」

「ステロイドを塗ると一時的に良くなるけど、また悪化する…」

アトピー性皮膚炎は、つらい症状が長く続くだけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。

かゆみを抑えたい、だから掻きたい…そして掻いてしまうとその気持ちよさに浸るように、かゆみから逃れるように掻きむしり、そして気がつくと血まみれ、皮膚症状が悪化する…

血まみれ=出血性の傷。それを治す過程で「かさぶた」が生じますが、この「かさぶた」の治りかけがまたかゆみを増加させ、そして傷にはばい菌が繁殖して化膿する…

「もう、何をすればいいかわからない…」

半ば諦めるように、ただ漫然とステロイドを処方してもらいに皮膚科に通院し、気がつくと処方されるステロイドがどんどん強くなり、最強クラスのステロイドを処方される=それ以上打つ手なし、という事に…

かゆみ・乾燥・炎症に悩まされ、ステロイドに頼りたくない方へ。

私自身がステロイド無しでアトピーの辛さを克服した過去や、長年お客様のアトピーと向き合った経験に基づき、患者様の体質や症状に合わせた、最適な漢方薬・サプリメント・そして生活習慣の見直しをご提案致します。

▶︎当薬剤師が対応した著効例

アトピーの主な原因3つ

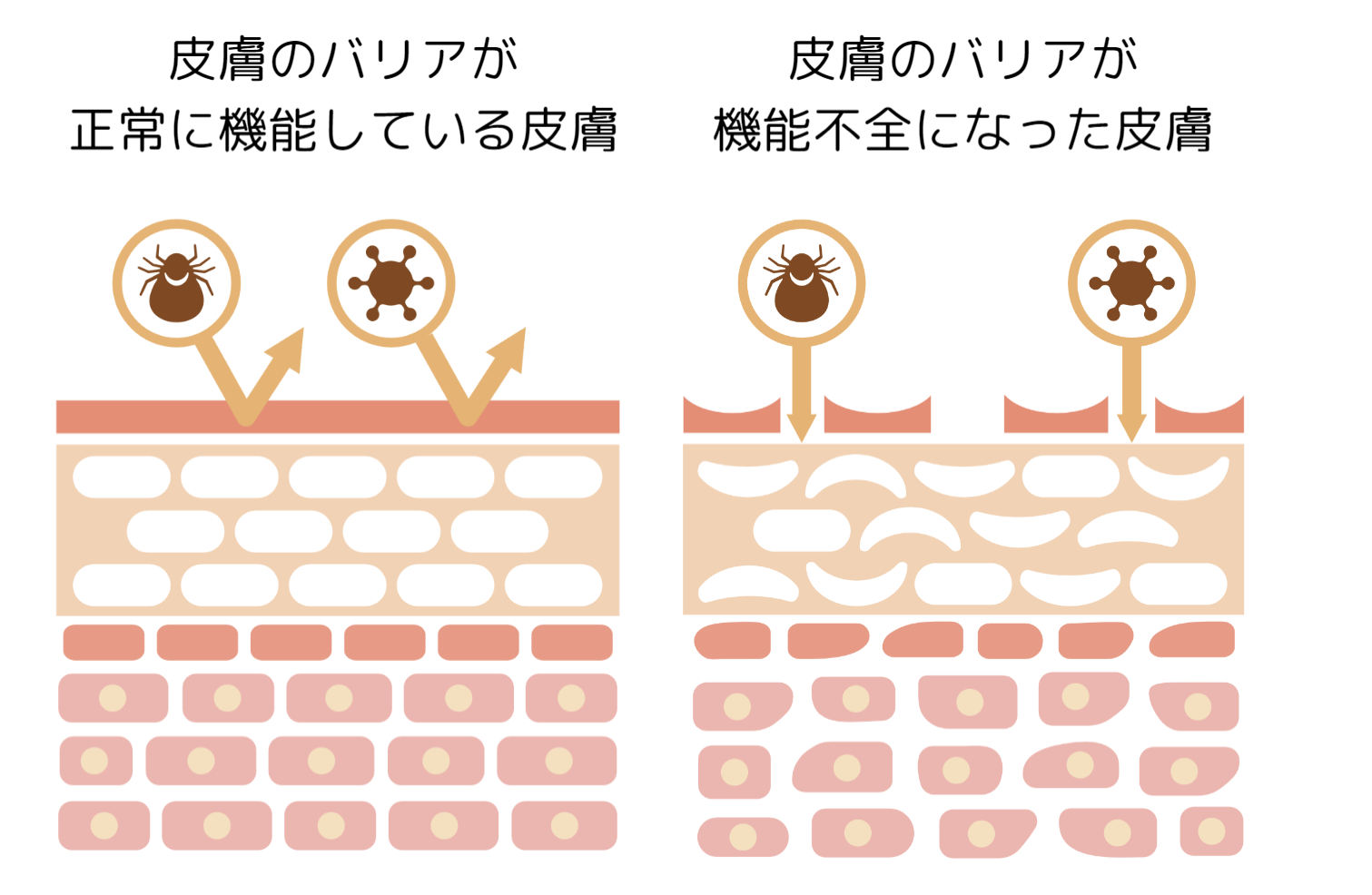

◼️アトピーの原因その1:皮膚のバリア機能の低下

アトピーは皮膚のかゆみが主な症状。その皮膚のかゆみの原因の一つが「皮膚のバリア(保護)機能の低下」です。

皮膚のバリア機能とは?

--アトピーにおけるバリア機能の低下--

アトピー性皮膚炎は、この外部の刺激から皮膚を守るバリア機能が低下している状態です。

皮膚によるバリア機能の低下は、皮膚に対する外的刺激に過敏になる事に直結し、正常であれば何ら問題のない皮膚刺激が、違和感~かゆみ等の自覚症状に直結してしまいます。 具体的には、皮膚に直接接触する衣類の成分・構造に対する化学的・物理的な刺激、空気中の化学物質・そして常在微生物などに対し過敏反応を示し、突然かゆみを訴えたり、かゆみを抑えるための行動「こする」「掻く」に対する欲求が生じます。

理性的な判断が出来れば、こすったり掻いたりする事が皮膚へのダメージに直結し悪循環を招くことが想像できる為、ある程度の我慢が出来ますが、理性的な行動が難しい年代(幼少~思春期)や、寝る直前などで睡眠欲求が最大限に達しているタイミングや寝ている最中でそもそも意識がない時など、理性的な判断・行動ができない状況・時間帯はこすったり掻いたりする事が止められず、快楽をむさぼる様な形でこれらの行為を繰り返してしまいます。

--バリア機能が低下すると何が起こるのか?--

バリア機能が低下すると、以下の状態の原因となり、アトピーの症状に直結します。

- 外部刺激を受けやすくなる

ダニのフン、ハウスダスト、花粉などのアレルゲンが皮膚に入り込みやすくなり、 アレルギー反応を起こしやすくなります。 - 水分が蒸発しやすくなる

肌が乾燥し、かゆみを感じやすくなります。乾燥とは水分が少ない状態の事ですが、水分は様々な刺激からの緩衝材としての働きがあります。その水分=緩衝材の減少は、かゆみの元となる刺激をより直接的に受けやすくなる、つまりかゆみを感じやすくなる…という事です。 - 細菌やウイルスへの感染リスクが高まる

外部から病原体が侵入しやすくなり、感染症にかかりやすくなります。感染症が引き起こすのは免疫応答という、感染性病原体と免疫細胞との戦争であり、それがもたらすものは周囲=皮膚への騒音やダメージです。病原体と免疫細胞との戦争で生じる騒音は「かゆみ」ダメージは「炎症」という形で現れ、この戦争が沈静化するまでは皮膚の「かゆみ」「ダメージ」が継続的に生じる事を意味します。

これらの要因が複合的に絡み合い、しかも悪循環をも引き起こす…それがアトピーを難治性としています。

なぜアトピー患者は”皮膚のバリア機能が低下する”のか?

アトピー性皮膚炎における皮膚のバリア機能の減少には、以下の様なメカニズムが考えられます。

- 表皮の水分量が減少

肌が乾燥し、ひび割れやすくなります。

⬆︎睡眠の質的/量的悪化・保湿能力の低下 - 表皮の脂質が減少

肌の潤いを保つための脂質が不足し、バリア機能が低下します。

⬆︎界面活性剤の過剰使用(ボディソープ・シャンプー等) - 表皮の保護機能に重要な、多種多様な成分を正常に作れない

角層の水分を保持する上で重要な役割を担うタンパク質「フィラグリン」をはじめ、正常な皮膚を形成する成分が何らかの形でうまく作られないと、その分バリア機能が低下します。

⬆︎体内成分の合成に必要な栄養の不足・血行不良や交感神経優位状態などの環境不全

◼️アトピーの原因その2:アレルギー体質

”アレルギー体質”とは?

アレルギー(allergy)の語源は、ギリシア語に由来しています。具体的には以下の2つの単語が組み合わさったものです。

- allos (変じた、other の意味)

- ergo (作用、action の意味)

これらの単語が組み合わさり「変じた作用」という意味を持つ言葉となりました。本来私達の体を守るはずの免疫反応が「変じて」、生体に有害な反応として「作用」している病的状態を表現する言葉です。つまり、通常は無害なはずの物質に対して免疫系が過剰に反応し、体に障害を引き起こす現象を指す言葉として誕生したと考えられております。

皮膚の健康状態を一定のレベル以上に保てていれば何の問題もない、それこそ「変な作用」を引き起こさない刺激に対し「変な=過剰に」反応し、そこからくる違和感がかゆみに増強され、そのかゆみに対し「こする」「掻く」という行為が行われ、皮膚の健康状態をさらに損ねていく…これがアレルギー体質とアトピーとの関係性です。

”アレルギー体質”になる原因とは?

アトピーはアレルギー疾患の一つである以上、アトピーの治療はアレルギー体質にどう向き合うか、という視点が不可欠です。「アレルギー体質」と呼ばれる状態を詳しく見てみると、以下のような特徴があります。

- 過剰な炎症反応

細胞膜構成脂質の比率問題=オメガ6脂肪酸>オメガ3脂肪酸 - 過剰な免疫応答

細胞性免疫<体液性免疫 - 過剰な炎症反応

細胞膜構成脂質の比率問題=オメガ3脂肪酸<オメガ6脂肪酸

アトピー性皮膚炎の原因となるアレルギー反応は、細胞膜リン脂質中の「オメガ3脂肪酸」と「オメガ6脂肪酸」のバランスと密接に関連しています。

私達の身体は37兆個もの細胞で出来ていると言われており、そして皮膚は人体において最大の器官である事から、相当数の細胞で出来ていると考えられます。人体における皮膚の重量比は6~8%とも言われ、それをふまえて考えると、私達の皮膚は単純計算で2~3兆個もの細胞で出来ていると考えられます。概算に概算を重ねているので大分アバウトな数ですが、途方もない数であることは疑いありません。

皮膚はその「途方もない数の細胞」で出来ており、その細胞の一つ一つは「細胞膜」という膜で覆われております。皮膚が人体最大の器官である理由は体表面全体を覆っている為である事から、細胞全体を覆う細胞膜も細胞全体においてかなりの比率を占めています。

その細胞膜は、主に「リン脂質」と呼ばれる脂肪の一種で構成されており、このリン脂質には大きく分けて「オメガ3」と「オメガ6」の2つの脂肪酸が組み込まれています。馴染の無い方には「オメガって何?」「3とか6とか意味不明なんですが??」となりそうで恐縮ですが、ことアレルギーに関しては「良い油」と「悪い油」の2種類がある、とだけ理解して頂けたらと思います。

これらの脂肪酸の種類、すなわち「オメガ3=良い油」と「オメガ6=悪い油」のどっちがその人の細胞膜に多いか、あるいは少ないかによって、細胞膜の機能、とりわけ「炎症に関する事情」が変化します。具体的には以下のとおりです。

- オメガ6脂肪酸とアレルギー反応

オメガ6脂肪酸の代表であるアラキドン酸は、炎症を促進するエイコサノイドの前駆体となります。アトピー性皮膚炎患者では、オメガ6脂肪酸代謝の障害が見られ、これが皮膚のバリア機能障害や症状の重症度と関連しています。 - オメガ3脂肪酸の抗炎症作用

オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)は抗炎症作用を持ち、アトピー性皮膚炎の症状改善に寄与します。血中のオメガ3脂肪酸含量が増加すると、アトピー性皮膚炎の増悪が抑制される傾向があります。 - オメガ3/6比のバランス

オメガ6脂肪酸が過剰な場合、炎症反応が促進されアレルギー症状が悪化する可能性があります。反対に、オメガ3脂肪酸の割合が増加すると、抗炎症作用によりアレルギー症状が緩和される傾向があります。

事実を端折ったり湾曲して伝えるのを最小限にしたい筆者の信条で(すみません…)敢えて専門用語を羅列しての説明が続きましたが、分かりにくい人の為に以下の2点に要約します。すなわち

・良い油を沢山摂った人は、アレルギー体質(≒アトピー)になりにくい、回復しやすい

・悪い油を沢山摂った人は、アレルギー体質(≒アトピー)になりやすい、悪化しやすい

という事です。

綱引きの図の両端に「いい油」「悪い油」がそれぞれ加勢している

「良い油と悪い油、あなたはどっちに加勢して欲しいですか?」

・アトピーと免疫過剰

アトピーは免疫系の過剰反応によっても引き起こされます。通常、免疫系は体に有害な異物(病原性微生物・アレルゲン等)から身体を守る役割を果たしますが、アトピーの場合、本来無害な物質に対しても過剰に反応してしまいます。この過剰反応により、皮膚に炎症が起こり、かゆみや発疹などの症状が現れます。

アトピー素因を持つ人では、この免疫の過剰反応が起こりやすく、遺伝的要因も関与していると考えられています。また前述の通り、皮膚のバリア機能の低下もアレルゲンの侵入を容易にし免疫反応を引き起こす一因となっています。

この「アトピーの原因となっている免疫過剰状態」ですが、より具体的に説明すると、免疫反応を2つに大別した「細胞性免疫」と「体液性免疫」のうち、「体液性免疫の過剰状態」がアトピーにより直結すると考えられております。

・細胞性免疫と体液性免疫

アトピーにおける免疫反応は、「細胞性免疫」と「体液性免疫」の両方が関与しています。免疫とは私達の体を様々な病原体から守る防衛反応として知られておりますが、この免疫の仕組みは大きく「免疫細胞が主役となって活躍するパート」と「血液・リンパ液などの体液中に含まれる成分が主役になって活躍するパート」の2つに大別でき、それぞれ「細胞性免疫」と「体液性免疫」と呼ばれております。

この「細胞性免疫」と「体液性免疫」の詳細と、アトピーへの関連性は以下のとおりです。

--細胞性免疫とは?--

ヘルパーT細胞(Th1)が関与し、マクロファージや細胞傷害性T細胞(CTL:Cytotoxic T Lymphocyte)を活性化させます。これらの細胞は、直接的に異常細胞を攻撃し、局所的な免疫反応を引き起こします。

--体液性免疫とは?--

ヘルパーT細胞(Th2)細胞が関与し、B細胞を刺激して抗体(主にIgE)の産生を促します。産生された抗体は体液中を循環し、全身性の免疫反応を引き起こします。

アトピーでは、特にTh2細胞優位、すなわち「体液性免疫」による免疫反応が起こりやすく、IgE抗体という「アレルギー反応の原因物質」の過剰産生につながります。これにより、マスト細胞の脱顆粒が引き起こされ、炎症反応が増強されます。

・アトピーの原因「細胞性免疫<体液性免疫」はなぜ起こる?

アトピーに直結する「体液性免疫の過剰状態」は、以下の様な要因によって引き起こされると考えられます。

- 衛生環境の変化

清潔な環境により、病原体への曝露が減少し、細胞性免疫が十分に刺激されません。結果として相対的に体液性免疫の過剰状態の要因になります。 - 食生活の欧米化

欧米食が主体になると野菜が不足し食物繊維の摂取量低下に繋がります。これが一定期間続くことで腸内環境の悪化やビタミン・ミネラル・抗酸化物質などの、免疫のバランスを整える為に必要な栄養が不足し、体液性免疫を促進する可能性があります。 - ストレス

慢性的なストレスはストレスホルモンであるコルチゾール・カテコールアミンなどの分泌を促し、間接的・直接的に細胞性免疫の低下→体液性免疫の過剰状態を引き起こす傾向があります。

他にも多種多様な要因が免疫のバランスを崩し、アトピーに直結する「細胞性免疫<体液性免疫」の状態を作り出します。中でも環境要因・遺伝的素因は個人の心がけや生活習慣での改善が難しく、それらが足を引っ張る分、治療や回復が困難になっている、という背景も見逃せません。

◼️アトピーの原因その3:腸内環境の悪化

”腸内環境の悪化”とは?

「腸内環境の悪化」とは、具体的にどの様な状態を言うのでしょうか?良い状態ではない、という事は字面でイメージできると思いますが、具体的に何がどうなっているのか説明できる方はそう多くないのでは、と思います。

ここでは「腸内環境の悪化」について「腸内細菌叢の悪化」「腸管粘膜の健全性の低下」「腸管免疫の低下」という3つの観点から説明します。

1. 腸内細菌叢の悪化

腸内細菌叢とは、私達の腸内に無数に存在する最近の群れの事です。腸内細菌の群れを「叢(くさむら・そう)」と呼ぶ理由は、多種多様な細菌が密集した状態である種の生態系を成している様子を端的に表現する漢字として適切である事から、その様に定着した様です。

腸内細菌叢の悪化は以下のように特徴づけられます

- 善玉菌の減少と悪玉菌の増加

食物繊維不足や高タンパク質・高脂質の食事により、善玉菌が減少し悪玉菌が増加します - 多様性の低下

偏った食生活により、腸内細菌の多様性が失われます。 - 有害物質の産生

悪玉菌の増加により、アンモニアやアミン、硫化水素などの有害物質や発がん性物質が増加します。

2. 腸管粘膜の健全性の低下

腸管粘膜の健全性低下は以下のように現れます

- 粘液バリアの破壊

高脂肪食により、腸の粘液層が薄くなり、バリア機能が低下します。 - 腸管透過性の増加

粘膜バリアの破壊により、本来吸収されるべきでない物質が体内に入り込む「リーキーガット」状態になります。 - 栄養吸収の低下

腸管粘膜の健全性が損なわれると、栄養素の吸収効率が低下します。

3. 腸管免疫の低下

腸管免疫の低下は以下のような影響をもたらします

- 免疫バランスの乱れ

腸内細菌叢のバランスが崩れることで、腸管免疫システムの働きが低下します。 - 全身の免疫機能への影響

腸は人体最大の免疫器官であり、腸管免疫の低下は全身の免疫機能に影響を与えます。 - 炎症性サイトカインの増加

腸管粘膜と腸内細菌の直接接触により、体中に炎症性サイトカインが増加し、慢性炎症状態を引き起こします。 - アレルギー疾患のリスク増加

腸管免疫の低下により、アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症などのアレルギー疾患のリスクが高まります。

腸内環境を悪化させるこれら3つの要因腸内細菌叢の悪化」「腸管粘膜の健全性の低下」「腸管免疫の低下」は、相互に関連しており、一つの要因の悪化が他の要因にも影響を及ぼします。

なぜ”腸内環境の悪化がアトピーに直結する”のか?

腸内環境の悪化がアトピー性皮膚炎を悪化させる理由について、以下に説明します。

--免疫系のバランス崩壊--

腸内環境が悪化すると、免疫系のバランスが崩れます。特に、アレルギー反応を抑制する制御性T細胞の機能が低下し、過剰な免疫反応が起こりやすくなります。これにより、アトピー症状が悪化する可能性があります。

- 腸管バリア機能の低下

腸内環境の悪化は腸管粘膜のバリア機能を弱めます。これにより「腸もれ」(リーキーガット症候群)が起こり、本来吸収されるべきでない物質が体内に入り込みやすくなります。これらの物質が免疫系を刺激し、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。 - 短鎖脂肪酸の減少

健康な腸内細菌は短鎖脂肪酸を産生しますが、腸内環境の悪化によりこの産生が減少します。短鎖脂肪酸は免疫系のバランスを整え、皮膚の炎症を抑える効果があるため、その減少はアトピー症状の悪化につながる可能性があります。 - 炎症性物質の増加

腸内環境の悪化により、炎症を促進する物質の産生が増加します。これらの物質が血流を介して皮膚に到達し、アトピーの炎症を悪化させる可能性があります。 - 「腸-皮膚軸」を介した影響

腸と皮膚は「腸-皮膚軸」と呼ばれる密接な関係にあります。腸内環境の悪化はこの軸を通じて皮膚の健康に悪影響を与えます。 - 栄養吸収の低下

腸内環境の悪化は栄養素の吸収効率を低下させます。特に、皮膚の健康に重要なビタミンやミネラルの吸収が妨げられ、後述の「アトピーの回復に役立つ栄養の摂取」の効果を減弱させます。

--アトピーの原因を以下の3つ--

- 皮膚のバリア機能の低下

- アレルギー体質

- 腸内環境の悪化

という観点から説明させて頂きました。皮膚科のステロイドで治りきらず長期化するケーㇲでは、これらの要因が複合的に絡み合っている可能性が高く、どれか一つをなんとかすればいい、とはなりにくいのが実情です。原因を一つ一つ丁寧に探り、一つ一つ取り除いたり補足したり、と地道にやっていく必要があります。

アトピーへの原因別対策

それでは、前に挙げたアトピーの原因

- 皮膚のバリア機能の低下

- アレルギー体質

- 腸内環境の悪化

に対する、それぞれの対策についてお話して行きたいと思います。

◼️皮膚のバリア機能の低下→皮膚のバリア機能の向上

皮膚のバリア機能の向上に役立つ要素3選 ”栄養補給” “血行促進" ”ダメージ軽減”

皮膚のバリア機能の低下は、物理的・生物的・科学的刺激に対し過敏になり、かゆみのもととなる炎症反応を生み出します。

逆に言えば、皮膚のバリア機能の向上は、物理的・生物的・科学的刺激に対し強くなり、かゆみの元となる炎症反応の発生頻度を下げる、という事です。

この「皮膚のバリア機能の向上」を、当店では”栄養補給” “血行促進" ”ダメージ軽減”の3つの手法で目指します。

皮膚のバリア機能向上に役立つ”栄養補給”

皮膚のバリア機能は多種多様な成分によって保たれており、そのどれもが必要です。具体的には以下の様なものが挙げられます。

- 皮膚のバリア機能を保持するのに必要な栄養成分

ビタミンA ビタミンB群 ビタミンC ビタミンE 必須脂肪酸 タンパク質 亜鉛 - 皮膚のバリア機能を保持する際に使われる構成分子

セラミド 脂肪酸 コレステロール フィラグリン アミノ酸 尿素 乳酸 ヒアルロン酸 スクワレン

これら全てを何らかの手段で補おうとすると中々に大変です。

一方で、皮膚のバリア機能を語る上で最も重要なのは「皮膚のバリア機能を保つのは皮膚組織を作る細胞の働き」という事。

例えば皮膚のバリア機能を保持する為に必須の「セラミド」「フィラグリン」「ヒアルロン酸」はいずれも皮膚の細胞で作られた物がそのまま使用されております。

つまり、皮膚のバリア機能を保つ成分「セラミド」「フィラグリン」「ヒアルロン酸」を皮膚で増やしたいなら、それらを作る「皮膚細胞」を増やすことが必須であり近道といえます。皮膚細胞を増やすことで皮膚のバリア機能の向上が期待できるなら、皮膚細胞を増やすための栄養を摂れば良い、という事になりますね。

皮膚のバリア機能向上を目指す上で「皮膚細胞を増やす」為の働きかけは必要不可欠と言えますが、その上で補助的に、皮膚のバリア機能を向上させる栄養素を摂取する事で、より皮膚のバリア機能の向上、あるいは回復が期待できます。この時のチョイスはなるべく「日常生活で摂るのが困難な物」が優先度が高いです。具体的には「スクワレン」「亜鉛」「オメガ3必須脂肪酸」などが挙げられます。

皮膚のバリア機能向上に役立つ”栄養補給”のまとめ

1. 皮膚細胞を増やすための栄養を補給する

2. 1とは異なる、皮膚細胞に役立つ栄養を補給する

皮膚のバリア機能向上に役立つ”血行促進”

~何故「必要な成分を摂るだけでは駄目」なのか?~

皮膚のバリア機能向上を目指すために「必要な栄養素を補給する」とお伝えしましたが、ここで大事なのは「必要な栄養が皮膚に届くのか?」という事です。

私達は基本的に、体内に必要なものを「口にいれる」事で補給しております。では「皮膚のバリア機能を向上させる栄養素」を「口にいれる」と、その栄養が「アトピーの患部に直接送り込まれる」のでしょうか?

答えはもちろん「No」。何らかの食物・栄養成分を口に入れて体内に取り込む手法を「経口摂取(けいこうせっしゅ)」といい、通常の食事はもちろん、医薬品や漢方薬・サプリや健康食品など、消化器機能が著しく低下し経管栄養(点滴)を介さないと栄養摂取がままならない人を除くと、人は基本的に「経口摂取」で栄養成分を取り込んでいます。

そして「経口摂取」した成分は、口の中の唾液に含まれる消化酵素である程度分解され、その後食道を通り、胃で胃酸や消化酵素にさらされて分解・変質し、その後十二指腸でも消化酵素にさらされ分解され、その後ようやく小腸粘膜から吸収されます。吸収された後は門脈という、肝臓への血管を介して肝臓に運び込まれ、この時肝臓が独自の判断基準で吸収された物質を分解・変質させます(これを一次代謝と呼びます)。

つまり、経口摂取した成分は、基本的に口・胃・十二指腸・小腸という消化管を経て肝臓に至り、その間様々な手段で分解・変質を余儀なくされているのです。健康食品界隈では「コラーゲンやヒアルロン酸のサプリは役に立たない」とよく言われているのですが、それはこの「経口摂取した成分は、基本的に口・胃・十二指腸・小腸という消化管を経て肝臓に至り、その間様々な手段で分解・変質を余儀なくされている」という事情により、「摂取したコラーゲンやヒアルロン酸のサプリはそのまま肌や関節に届かない」為です。前項で、皮膚のバリア機能の向上・回復に必要な栄養素のお話をしてきましたが、その時出てきた「セラミド」「フィラグリン」「ヒアルロン酸」をそのまま摂れば良い、という話をしなかったのは、まさにこういった事情によるものです。

この様に、私達が何らかの症状から回復を目指すときや健康増進を図る時に、何らかの栄養素を取り入れるという事は「経口摂取」という手段を取ることに他ならず、「経口摂取した栄養はそのまま治したい患部に届くわけではない、成分によってはそれ自体が分解・変質してしまう」という事実は、治療や健康維持を目指す上で必ず欠かしてはならない知識と言えるでしょう。

その一方で、摂取した成分が体内に吸収された後、全身に分布する事は事実であり、それゆえ私達は食べる事で空腹から脱却したり、身長の伸展や体重の増加といった結果が得られるのです。この「摂取した成分を全身に分布させる(=運搬する)」為に機能するのが「血流」です。

血流の重要性や、血行不良が何をもたらし、血行改善が何を改善するか、語りだすとキリがないので別の機会に譲りますが、ここでは

- 摂取した「アトピーの改善に役立つ成分」は、直接アトピーの患部には届かない

- 摂取した成分を患部に届ける為に、運搬ルートである「血流」の状態を良好に保つ

という点だけでも、ご理解頂けたらと思います。

皮膚のダメージを軽減する”皮脂を落としすぎない入浴方法”

私達は日常生活をただ送るだけでも、皮膚に多種多様なダメージを受けています。空気の乾燥・紫外線・精神的ストレス・多種多様な化学物質・衣類やマスクなどの皮膚に直接触れる着用品…

中でも重視しなくてはならないのが、清潔感が重要視される風潮です。強力な界面活性作用で汚れを落とす行為は皮脂を洗い流す行為でもあり、皮膚のバリア機能を著しく低下させます。

アトピーの患者数の推移がこちらです。アトピーの罹患率は年齢と相関があり、若い人の方が比率として多い、という傾向があります。一方で日本は高齢化の一途を辿っており、若年層の比率は年々低下しています。若い人が数として減っているのに、若い人がなりやすいアトピーの患者がこれだけ増加している、というのは、アトピー患者の増加が著しい、アトピーになりやすい世の中が醸成されつつある、という事になります。

TVのCMなどで「除菌」「清潔感」が刷り込まれ、キレイでなければ居てはならない、という世論が、より強力に皮脂を落とすボディソープ・シャンプーの普及に繋がり、自身を守る皮膚からバリア機能を奪っている事が伺えます。

皮膚のダメージを減らし、バリア機能を向上させる為には、まずこの「必要以上に皮脂を落とす入浴手法」を見直し、「汚れは落とすが皮脂を必要以上に奪わない」入浴習慣を取り入れる事が必須です。

◼️アレルギー体質→アレルギー体質の改善

”アレルギー体質”の改善に役立つ “免疫正常化” ”炎症反応沈静化” “粘膜強化”

アトピーはアレルギーの一種です。アレルギーとは過敏反応であり、本来有害とはいい難い成分に対する過剰な防衛反応です。

患者本人にとっては厄介でしか無い「アレルギー反応」ですが、これは体内の免疫システムが必要と判断した結果生じているのです。この「アレルギー反応」を辞めさせる、あるいは頻度・強度を減らす為には、体内の免疫システムに「それは必要じゃない」と認識させる事、その証拠を集めて「もうやらなくていいんだよ」と認めさせる事です。ステロイドが行う「薬物の効果範囲でのみ免疫を強制停止させる」のと大きく異なるアプローチです。

この「アレルギー体質の改善」を、当店では”免疫正常化””炎症反応沈静化””粘膜強化”の3つの手法で目指します。

異常な免疫を正常に近づける為に役立つ事

アトピー患者の「異常な免疫」とは、局所的に働く「細胞性免疫」より全身性に働く「体液性免疫」が活発で、必要以上に免疫反応を引き起こしている事が挙げられます。アトピーがこの「必要以上に免疫反応が引き起こされている」状態として認識されている、それがアトピー患者の大半が使用している免疫抑制剤「ステロイド」を使用する根拠となっております。

ですが、アトピーが免疫の異常だとして、それを全て抑える事は事実上不可能です。一つは免疫抑制剤であるステロイドが全ての免疫細胞に行き渡り、全ての免疫細胞の活動を停止させる事が薬理学的に極めて難しい事、もう一つは全ての免疫細胞の活動を停止したら、免疫細胞が抑えている病原体の活動が野放しになり、感染症やがん細胞の増殖を引き起こすためです。

人間とは生物の一種であり、生物はそれ自体が自然の摂理(物理的・科学的な諸法則)に則って活動しております。アトピーの症状が免疫の「異常」に見えたとしても、生物学的には「やるべきことをやっている」だけなのです。「”水は低きに流れる”=水は重力の法則を無視して下から上に逆流しない、絶えず上から下へ流れていく」のと同じ様に、アトピーの患者における免疫「異常」には、それを行うだけの生物学的理由が免疫システムにある、という事です。

そうであるなら、免疫の「異常」を「正常化」させる為には、「異常」と思われる活動の理由を紐解き、それを一つ一つほぐしていく必要があります。

言うは易く行うは難し、ではありますが、この「免疫の正常化」に役立つ手法はいくつか存在し、当店ではそれらを推奨しております。

炎症反応を沈静化させる為に役立つ事

炎症反応とは大きく2つのルートが存在します。

- 体内に存在する異物や、死んでしまった自分の細胞を排除で生じる

- 細胞の破損、より具体的には細胞の一番外側である細胞膜が破損した時に生じる

炎症反応の早期解決=免疫による異物排除を迅速化させる事

体内に存在する異物とは、外から侵入した細菌や常在性のウイルス、老朽化した自己組織などが該当します。この排除を担当するのが免疫細胞の働きの一つですが、その排除過程で、かゆみの元になる物質をばら巻いていくのです。この時かゆみを引き起こす原因物質がIgEというアレルゲン物質であり、このIgEは前述の体液性免疫由来であるため、免疫の異常、すなわち体液性免疫の過剰状態がかゆみをより大きく引き起こすのです。

これらの免疫反応、つまり「異物の排除」がかゆみをもたらすのであれば、その「異物排除の工程」を「ステロイド=免疫抑制剤」で抑えるのは長期的には逆効果なのです。ステロイドの長期使用が症状の悪化や常態化をもたらすのはこういった理由からです。

そうであるならば、「異物排除に関わる免疫細胞の活性化」によって、炎症の本体、すなわち「異物の排除」を迅速に終わらせる方がアトピーからの回復には有益なのです。

細胞の破損による炎症の自覚症状を緩和させる「オメガ3」

また、細胞の破損、つまり細胞膜の破損時は、細胞膜を構成するリン脂質がばらまかれ、ばらまかれたリン脂質が痛みやかゆみの元に化学変化し、「細胞が壊れたぞ、はやく回収して下さい」という信号=痛み・かゆみとして伝わります。この時ばらまかれるリン脂質が「オメガ6」なのか「オメガ3」なのかで、痛み・かゆみの信号の強度が変わってきます。

具体的には「オメガ3の信号の方が弱い」為、細胞膜リン脂質に含まれるオメガ3の油が多ければ多いほど、細胞膜の破損で生じる痛み・かゆみが軽く感じやすい、という事ですね。

◼️腸内環境の悪化→腸内環境の改善

”腸内環境の改善”に役立つ “善玉菌増殖” ”腸管粘膜の強化” “お通じの改善”

古来より漢方(中医学)では、人体の働きを大きく5つの臓(肝・心・脾・肺・腎)に分けて解釈しており、中でも「腸」の働きが「肺(呼吸器系)」、そして「皮膚」と相関性がある、という認識が浸透しておりました。腸の働きを改善するなら肺もケアしよう、肺や皮膚にトラブルがあるなら腸にトラブルがないか確認しよう、といった考え方ですね。

一見何のつながりもない「肺」と「腸」ですが、この中医学の考え方は現在西洋医学にも浸透しており、皮膚科で整腸剤が処方される事が常見される様になりました。これをご覧の方にも「ビオチン製剤」や「ミヤBM」をアトピー治療の補助的処方として頂いた事があるかもしれませんね。

ここでは、腸内環境の改善に役立つ”善玉菌増殖””腸管粘膜の強化””お通じの改善”についての詳細を、アトピーの治療に役立つ理由を混じえてご説明致します。

私達の善玉菌を増やす為に必要な事

腸内環境の良し悪しを大きく左右するのが「腸内細菌叢=腸内フローラ」の質であり、その「腸内細菌叢」の質の良さは、善玉菌として活躍する腸内細菌の数の多い少ないに依存します。

善玉菌を増やす事が腸内環境に良い、というのはイメージしやすいと思いますが、この時の用いられる手段は大きく2つに別れます。

- 優秀な菌のチカラを借りる「プロバイオティクス」

- 私達と長い付き合いの「私達の善玉菌」への働きかけ

「生きたまま腸に届く」というフレーズで有名な「プロバイオティクス」という手法。これは文字通り、腸内において体内に有利に働く菌を経口摂取する、という方法です。経口摂取した成分が道中で胃酸や消化酵素などの様々な刺激を受け変質・分解される、というお話は「皮膚のバリア機能に役立つ”血行促進”~何故必要な成分を摂るだけではダメなのか?~」でお話した通りですが、これをすり抜けて「生きたまま腸に届く」様に工夫したのがプロバイオティクス、という方法です。

一方でプロバイオティクスとは異なる、善玉菌を増やす方法があり、それが「私達の善玉菌への働きかけ」です。私達の身体には出生直後から「私達の腸内細菌叢」が形成されはじめ、個人個人が特有の腸内細菌叢と長い人生のお付き合いを始めます。

この「私達と長い付き合いの」腸内細菌叢を形成する善玉菌を増やす事で、その人がもつ本来の腸内細菌叢を取り戻し、健やかな腸内環境を目指す。それが当店の腸内環境改善アプローチです。

”腸管粘膜の強化”に役立つ事とは?

腸管粘膜とは、腸の管の内側を構成する粘膜組織のこと。この腸管粘膜は体内における免疫の最大の器官と言われております。

この腸管粘膜の弱体化は、腸に存在する細菌や毒性成分が腸から血液中に侵入する事に繋がります。この状態は「透過性の亢進=様々な成分が透過(通過)し易く(=亢進)なっている」と表現され、その状態がもたらす種々の体調の悪化は「リーキーガット症候群」と言われております。

この様な状態を避ける為には「腸管粘膜を強化し、様々な物質が侵入しやすくなっている状況を改善する」必要があります。

当店では「腸管粘膜の修復に役立つ栄養素」や「腸管粘膜を強化する成分」「腸管粘膜のダメージを軽減する成分」を用いることで、腸管粘膜の強化を目指しております。

”お通じの改善”で腸内環境の改善を目指す

お通じの良し悪しが腸内環境に直結する、というのはイメージとしてわかりやすいと思います。お通じの改善は前述の「アトピーの改善につながる要素」に様々な形で寄与します。具体的には以下のとおりです。

- 腸内細菌叢のバランス改善

お通じが改善されると腸内細菌叢のバランスが整います。特に、善玉菌(乳酸菌やビフィズス菌など)が増加し、悪玉菌が減少します。善玉菌の増加は免疫系の正常化に寄与します。 - 腸管バリア機能の強化

腸内環境が改善されると、腸管粘膜のバリア機能が強化されます。これにより、アレルゲンや毒素の体内への侵入が抑制されます。 - 免疫系の調整

腸は体内最大の免疫器官であり、腸内環境の改善は免疫系全体のバランスを整えます。特に、Th1/Th2バランス(細胞性免疫/体液性免疫)の正常化が期待でき、これはアトピー症状の軽減につながります。 - 炎症の抑制

腸内環境の改善により、全身の炎症が抑制されます。これは、アトピーなどの炎症性疾患の症状緩和に寄与します。 - 短鎖脂肪酸の産生増加

善玉菌の増加により、短鎖脂肪酸(特に酪酸)の産生が増加します。短鎖脂肪酸の一種「酪酸」には抗炎症作用があり、皮膚バリア機能の改善にも寄与します。 - 腸-皮膚軸の改善

腸と皮膚は密接に関連しており(腸-皮膚軸)、腸内環境の改善は皮膚の健康状態にも良い影響を与えます。 - ストレス軽減

お通じの改善は身体的・精神的ストレスの軽減につながります。ストレスはアトピー症状を悪化させる要因の一つであるため、その軽減は症状改善に寄与します。

お通じの改善は多種多様な作用でアトピーの改善に繋がる大事なポイントです。お通じの状態は前述の免疫のバランスや粘膜の状態などと異なり、日常生活でわかりやすいポイントでもあります。アトピーの症状の緩和、改善を目指す方は、是非お通じの状態を確認して頂けたらと思います。

「アトピーの辛さから開放されたよ!」症例のご紹介 ~お客様の声~

この項では、旧クスリのらくだ時代からお客様に寄せられた声を、体験談としてご紹介致します。今は無くなってしまいましたが、野田の機関紙「野田ジャーナル」に毎号掲載させて頂いた、旧らくだをご利用されていたお客様の声から、アトピーや皮膚炎の症状に関する体験談・改善例を抜粋しました。

◼️1ヶ月後には8~9時間眠れる様になり順調に回復

--アトピー性皮膚炎:30代・男性 (NJ876号)--

小さい頃はアトピー性皮膚炎で通院し、中学の頃には治りその後はほとんど出なかった。

しかし2~3年前から再発し、全身かゆくなり通院。ダニ・ほこり・猫の毛にアレルギー反応。

リンデロンVG軟膏や飲み薬等8種類出ているが、かゆくて布団の上では眠れなくなる…

そんな30代の男性のケースでした。

痒くて寝れない、お辛いですよね…

毎週のご来店を約束し、”アトピーさようなら”へスタート。皮膚のかゆみが出にくい、丈夫な皮膚が作れる身体づくりへ、漢方と生活習慣の見直しを続ける事に。

すると1ヵ月後、夜は8~9時間眠れるようになり、順調に回復へ!

「痒みに悩まされない」良質な睡眠は、皮膚の再生を早め、アトピー回復への好循環へ向かうスタート地点。そこに立てたのが本当に良かったです♪

◼️3~4ヶ月でかゆみがほとんどなくなり、夜もよく寝れるように

--アトピー性皮膚炎:10代・女性 (NJ1046号)--

生後まもなく、顔を中心に皮膚病が出はじめた

ご来店時は10代の女性。

その後お尻や手足の関節の内側に皮膚炎が出て、夜間はひどく掻きこわし、浸出液も出るほど。

血液検査ではハウスダスト陽性との結果が。

『皮膚病は内臓の鏡』と、漢方では古来より言われる格言があります。

内臓を丈夫にする漢方薬を服用しながら、卵・乳製品などの摂り過ぎに注意し、和食を中心とした食生活にシフトする様、指導させて頂きました。

すると「3~4ヵ月後にはほとんどかゆみもなくなり、夜も良く眠れるようになりました!」と喜んで頂きました。良かったですね!

◼️アトピーを再発し首周りと顔に赤み・痒み・痛みが併発

--アトピー性皮膚炎:20代・男性 (NJ1071号)--

長い間アトピー皮膚炎があった。通院して治療すると大部良くなるがまた症状がでるを繰り返していた。

とご来店の、20代の男性。

風邪をひくと喘息がでることも多い、呼吸器系のアレルギー体質もお持ち。今回は首周り顔にアトピー皮膚炎が出てしまい、、赤味・痛み・かゆみがどれもひどいとご相談に。

アレルギー体質の原因をカウンセリングで探りながら、体力をつけてアレルギー体質の改善に取り組んで頂きながら、症状改善に皮膚病に良い漢方薬を服用して養生して頂く事に。

すると4ヶ月余りで、「症状もほとんどなくなった!」お喜びでした!よかったですね♪

その後も再発予防にと、用量を減らしてご継続頂いております。これからも再発しません様に!

◼️あの苦しみは二度としたくない!全く発病しなくて良かった

--アトピー性皮膚炎:30代・男性 (NJ1216号)--

長い間続いていたアトピー皮膚炎を、3年前くらいに治してもらった。

「全身真っ赤でひどかった!あんな苦しみは二度としたくない」と予防を心掛けていた

30代の男性の方。

症状も落ち着いたので、その年は薬を減らして続けてたら、

「異常な暑さが連日にわたって続いていたにもかかわらず、全く発病しないので本当に良かった!」

と大変お喜びに。

「予防できる病は予防する」ことの大切さを改めてお客様から教えていただきました。

一度火の手が上がると消火活動は大変。それがアトピーの辛さです。

早めのケアはもちろん、発症後の再発予防も大事ですね!

◼️3.4箇所皮膚科を回っても直らなかった皮膚炎

--アトピー・脂漏性・酒さ様皮膚炎:60代・女性 (NJ1515号)--

※酒さ様皮膚炎:お酒に弱い人の飲酒後の皮膚の様な状態で、赤みを帯びた皮膚炎の事

※脂漏性皮膚炎:皮脂の分泌が盛んな部位に発生する炎症性の皮膚疾患

皮膚炎の症状で悩み、3,4ヶ所の皮膚科を回ってきた

60代の女性。

アトピー、脂痛性、酒さ様皮膚炎と言われたがぬり薬はステロイドやプロトピックなどで同じ・・・

顔が真っ赤で痛く腫れ、家に閉じこもる日々・・・

そんなある日、のだジャーナルを見て私も治したいとご来店頂きました。

漢方の格言「皮膚は内臓の鏡」に則り、からだの中から治す漢方薬等を服用して頂きました。もちろん生活習慣の見直しも。

すると半年位で外出できる様にまで回復!

1年位で赤味以外は治り、その後は動いても赤い顔にならずすっかり良くなりました。

その後も予防の為にと一定期間お続けになり、いまは卒業されてます♪

◼️2個所でリンデロンで治らない、身体の中から

--アトピー・脂漏性・酒さ様皮膚炎:80代・男性 (NJ1512号)--

頭・両腕・手・胸・背中・腰回り等全身の発疹でかゆい

と、当時80代の男性。

二箇所の医者からリンデロン軟膏等をもらうが治らないとの事・・・

「身体の内から治さないとだめだと思って来た」と、ご来店の理由をお聞きしました。

らくだでは肝腎の働きを取り戻し、血糖値・血圧の正常化に役立つ事をしながら、皮膚病を治す自然治癒のお手伝いをさせて頂きました。

1ヶ月程で体感的に80%程改善し、3ヶ月後かゆみが消えて大変お喜びに。よかったね!

皮膚病の治療は内臓を治す事から。お気軽にご相談ください!

◼️全身の発疹で痒くて仕方ない、どうしたら良いのか分からない…

--酒さ様皮膚炎:40代・男性

※画像掲載はご本人の許可を得ております--

元々旧らくだの常連さんで、油断すると皮膚症状が悪化する体質の持ち主の方です。

前任の薬剤師(元社長)が対応しているうちに自覚症状・見た目共に悪化。次々に服用するお薬の種類が増えていき、金銭的にかなり負担になっているにも関わらず悪化する一方だった為、ご本人の希望で私(現社長)が担当させて頂くことになりました。

仕事柄、一般的な生活習慣である「早寝早起き」が事実上不可能な為、睡眠の質が著しく悪化しており、これが御本人の回復力の低下を引き起こしている事から、睡眠の質の改善、食生活の見直しで回復力の向上を図り、免疫の正常化・腸内環境の正常化・炎症の沈静化をご本人のご予算と綿密に相談しながら、毎週1回、時には週2回ご来店頂きました。2020年8月の頃です。

その後の経過は↑の画像の通りです。

2020.8.20

自覚症状・外見共に最も酷かった頃。痒み・灼熱感で寝るのも辛かった。カウンセリングを入念に行い治療開始。

2020.8.27

処方調整1週間後。カウンセリングで処方を練りに練ったおかげか、外見・自覚症状共に大きく減少。だいぶ楽に。

※皮膚症状の面積自体は広範囲に広がっていますが、いわば消火活動後の残り火によるもので、この時点で症状の悪化にブレーキが掛かっていたと思われます。

2020.9.3

処方調整2週間後、症状が全体的に鈍化。日常生活が大分楽になり、様子見ながら服用するものを漸減して行ける様に。

2020.9.17

症状が落ち着き、処方の一部を優先的に継続。他の部位は症状が残るが食事指導も実直に守り、色素沈着も順調に退色。完治は時間の問題に!

アトピーで悩んでいるあなたへ:諦めないで、一緒に歩んでいきましょう

文字だけでどこまで伝わったかわかりませんが、アトピーの辛さから開放された時の安堵感・開放感は筆舌に尽くしがたい物があります。

毎晩かゆみに苦しめられ、我慢に我慢を重ねながらも眠気でその我慢がしきれなくなり、つい掻いてしまう。そして一度掻き出すとその快感をむさぼるように味わうために掻きむしり、気がつくと患部が悪化…。

時には血まみれになり、その出血した箇所は後にかさぶたになる。かさぶたになるとかさぶたの治りかけの時に強烈なかゆみ、かさぶたを剥がしたい衝動に駆られ、それがさらなるかゆみを生む…この悪夢が毎晩続いた方が、そこから開放されるという事はどれほどの喜びでしょうか。

この文章を書いている私自身も、一時期ひどいアトピーに悩まされました。額・首・腰回り、腕と肘の裏側・・・毎晩掻きむしって血まみれ、色素沈着も広範囲に広がり、どうしたものかと途方にくれてました。ですがその後数ヶ月でステロイドを使用せずに完治し、気がついた頃には色素沈着も完全に消失。今の私を誰が見ても、アトピーで悩んだことが信じられない事でしょう。漢方を学び、アトピーを自力で治せて本当に良かったと思います。

そんな喜びの声が、いまアトピーでお悩みの方から、一人でも多く聞けることを願っております。