「”がん”と診断されました」

~がんとの向き合い方・診断後に出来ること~

【重要】

当店で出来る事は「がんと診断された方に、心身両面からのサポートに繋がる手法の提示・紹介」であって「がんが治る事・腫瘍組織の減少・数値の改善」の約束は一切できません。

・突然の宣告にぼうぜんとして何も考えられなくなり、恐怖と不安で全身が震えている…

・愛する人・親しい人たちにどう伝えればいいのか分からなくなり、これからの人生が、真っ暗闇に思える…

・「なぜ私なの?」と何度も自問自答した後、周囲の人間に対する怒りと自身に対する悲しみで途方に暮れている…

大半の日本人が、それと診断される事に最も恐怖する病気「がん」

診断された時の経緯をお伺いする際、どうしても落胆の色が隠せない方が大半であり、話しているうちに涙があふれてくる方も少なくありません。

診断された後も、治療による通院・入院の際に、治療の副作用で吐気や脱毛に苦しみ、つらい毎日を送っている、という方も数多くいらっしゃる事と思います。

そして5年生存率や、余命について言及された時には、残された時間が限られていることを突きつけられ後悔と未練が押し寄せたり、愛する人たちと過ごせる時間が少ないことに悲しみが募り、残りの時間をどう過ごすべきか悩まれる方もいらっしゃいます。

がんの治療は数ある疾患の中でも非常に難しい分野です。

その理由の大きな1つは「がんになる患者さんの背景が多種多様、それこそ人の数だけ存在する」為、原因の特定も、その対策も同様に多種多様にならざるを得ない為です。

また、がんは遺伝子レベル・分子レベルでの研究が目覚ましい分野でもありますが、一方でその研究が治療実績、すなわち「がんになった人をどれだけ多く救えるか」という結果に繋がりにくい分野でもあります。

新しいメカニズムの医薬品にメディアが賛辞を送る形で一般の方に広め、それを見聞した患者さん・患者さんのご親族・身近な人が推奨し、実際にやってみては、当初の評価程の効果が得られない・再発する・副作用に苦しむ…これらの事情は抗がん剤治療の歴史に確実に存在し、これからも存在し続ける事でしょう。

そして

当店で出来る事は「がんと診断された方に、心身両面からのサポートに繋がる手法の提示・紹介」であって「がんが治る事・腫瘍組織の減少・数値の改善」の約束は一切できません。

ですが、「がん」がこの様に難しい疾患だからこそ、一人一人の健康状態、ひいては人生そのものに向き合い、そして寄り添う医療が必要であると、当方は考えております。

以下の記事が、今まさにご自身、あるいは大切な人が「がん」と診断された方に、何らかのお役に立てる事を願っております。

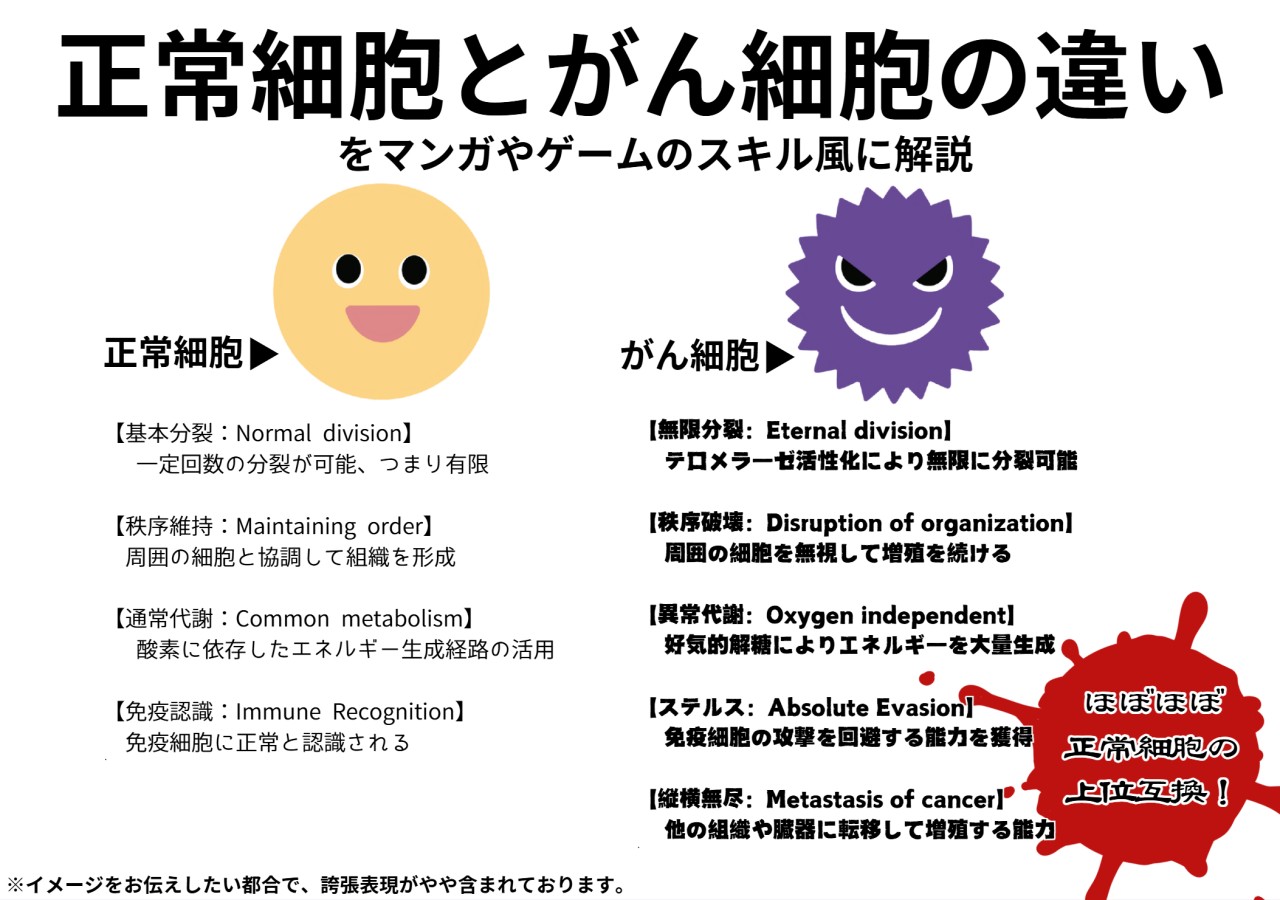

がん細胞が誕生・増殖する、主な原因・特徴4つ

がんとは、がん細胞が無秩序に増殖して腫瘍を形成し、周囲の正常な組織を侵襲・破壊する進行性の病気です。

腫瘍が存在する臓器を機能不全に陥らせるのみならず、臓器特有の自覚症状で苦しむ事になります。

そして、がん細胞には移動する性質があり、さらにはがん細胞/腫瘍組織に新たな血管という移動経路を確保して移動する、一般に「転移」と言われる状態に発展し得る難病です。

ここでは、がん細胞の特徴や誕生する過程についてご説明し、がん細胞とは何か?何が原因でがん細胞が生まれ、腫瘍にまで発展するのか?についてのご理解を深めて頂けたら幸いです。

◼️がんの原因・特徴その1

”細胞の設計図”遺伝子(DNA)の変異

がん細胞の誕生メカニズムの1つに「遺伝子(DNA)の変異」があります。

DNAとは私達の体を作る「たんぱく質」の設計図。DNAに記されている設計図を元に、私達の身体のあらゆるところで活動する「たんぱく質」、その設計図です。

私達の体は60兆個(37兆個とする説もあり)もの細胞で出来ていると言われており、この細胞の働きは前述の「たんぱく質」に拠る所大な為、その設計図であるDNAは細胞の、ひいては人体の設計図そのものとも言える存在です。

私達の細胞は「細胞分裂」という過程を経て増殖します。この「細胞分裂」というプロセスは、組織=細胞の集合体が破損した時や劣化・老化した時や、赤血球や白血球などの血液成分が老朽化した際に、それを補填する為の必要なプロセスです。

この細胞分裂は、いわゆる「細胞のコピー」とも言うべき現象で、元の細胞と全く同じ細胞を増殖させるのが通常ですが、この時「DNA=設計図の一部が損傷した細胞」がコピーされてしまう事があります。

元々DNAは「元となる設計図と、そのバックアップとして機能する設計図」の二つの設計図で構成しており、その二つの設計図のいずれかに傷が出来ると、一方をバックアップとして修復する機能が備わっております。

ですがこの「バックアップによる修復」が間に合わず、傷が残った状態で細胞がコピーされてしまうと、「本来の設計図と異なる細胞」がコピーされてしまいます。

この「本来の設計図と異なる細胞」が無秩序・無制限に増殖してしまうのが「がん細胞」であり、このがん細胞が増殖し、何らかの形で発見されたものが「がん」という病態です。

◼️がんの原因・特徴その2

”細胞の原子力発電所”ミトコンドリアの崩壊

がん細胞は遺伝子の変異が生み出した「正常細胞が設計図が異なる細胞」とされておりますが、他にも特徴があります。それは「がん細胞の多くにミトコンドリアの破損が見られる」というものです。

がんの診断において、高頻度に用いられる検査方法に「PET(ペット)」というものがあります。これは私達の主たる栄養源の一つ「ブドウ糖」の類似成分を投与し、その集積部位を映像化する、という検査です。

がん細胞の特徴に「正常細胞より多くのブドウ糖を必要とする」というものがあります。これが意味する細胞の特徴の一つが「正常細胞が有している、ブドウ糖からエネルギーを作り出すメカニズムが正常に機能していない」というもの。

正常であれば、1つのブドウ糖から作られるエネルギー物質が40個もあるのに、何らかの理由で1つのブドウ糖から作られるエネルギー物質が40もない…例えば1つのブドウ糖から作られるエネルギーが40から20に半減している細胞は、単純計算で2倍のブドウ糖が必要=正常細胞より2倍ブドウ糖が集まっている、という理論ですね。

そういった「ブドウ糖からエネルギーを作る能力が低下した細胞にブドウ糖が集積する」という特徴を利用したのが「PET検査」ですが、この「ブドウ糖からエネルギーを作る能力が低下した」原因の重要な1つが「ミトコンドリアの破損」です。

ミトコンドリアには幾つかの機能がありますが、その重要な機能が「ブドウ糖から”高効率で”エネルギーを生み出す」機能。いわばミトコンドリアは「細胞の”原子力発電所”」とも言うべき存在です。

そしてミトコンドリアは”原子力発電所”の様に、「高効率でエネルギーを作り出す」メリットを得るために、「常に破損するリスクを負っている」のです。

がん細胞は「PET検査で映像化される」という特徴がありますが、何故がん細胞がPET検査で映像として見つかるのか?その理由は「がん細胞がブドウ糖をより多く必要とする細胞」であり、さらにその理由は「通常細胞と同じ量のブドウ糖だけでは、生命活動に必要なエネルギーを生み出せない」為であり、さらにその理由が「生命活動に必要なエネルギー生産工場、細胞の原子力発電所とも言うべき”ミトコンドリア”が破損している」という事です。

◼️がんの原因・特徴その3

細胞への栄養不足~劣悪な環境でも生き延びる細胞~

がん細胞は様々な方法で死を回避する能力を獲得しており、多くの細胞が死に至る飢餓などのストレス環境下でも生き続けることができます。

神戸大学HP「がん細胞が死を回避するメカニズムの一端を解明」より

がん細胞の特徴に「正常細胞が本来有しない、がん細胞特有の生存機能の発現」というものがあります。正常細胞が正常であるが故に持っていない特徴を、がん細胞は持っている、という事ですね。

工事現場で働く人がつけている耳栓や、高所で働く人の命綱、極寒の地で働く人の防寒具…これらに相当する装備・あるいは機能は、自身を守る上で必要装備ではありますが、対応する環境に属さない一般の方には無用の長物です。皆さんは夏場に防寒着を常備してらっしゃいますでしょうか?

一方で、通常な状態・環境に属する事ができる正常細胞であれば必要としない、前述の装備に該当する機能を、がん細胞・がん組織が身に付けたり発現する、と現象は珍しくありません。具体的には以下の様な特徴ががん細胞・がん組織に見られます。

- がん細胞に必要な栄養供給・がん細胞転移ルートの確保「血管新生」

血管を新しく作る機能。新しい血管は血液という栄養供給ルートだけでなく、がん細胞自身の引っ越し、つまり転移ルートとしても機能する - 「本来存在してはならない」という前提を覆す「プログラム死の回避」

「本来増殖してはいけない細胞」に、自主的に増殖を停止する様に働きかける免疫の仕組みは、「あらかじめ決まった=プログラムされた(細胞の)死」と呼ばれ、別名「アポトーシス」と名づけられている現象です。このアポトーシスを誘導する仕組みは免疫の働きの1つです。

がん細胞はこの「アポトーシス誘導」から逃れ、「本来居てはならない・増殖してはならない」という前提を覆して増殖し続けます。

「血管新生」や「アポトーシス回避」以外にも、がん細胞が正常細胞から変異する過程で獲得する機能として「オートファジー活性化」「DNA修復能力向上」「成長因子の異常活性化」などがあります。

がんの組織レベル・細胞レベルでの研究が進めば進むほど「がん細胞がいかにして生き延びようとしているのか」というメカニズムは明らかになっていく事でしょう。それはすなわち「がん細胞があの手この手で生存を測り、可能かなぎり増殖しようとしている」という事実に向き合う必要がある、という事実を突きつけられるという事でもあります。

◼️がんの原因・特徴その4

免疫力の低下~”がん細胞というモグラ”をたたき切れない~

免疫の基本:「自己と非自己」

”がん細胞というモグラ叩き:そもそもそいつは”モグラ”なのか?~

~紫ミニオンを叩くと加点・黄色ミニオンを叩くと減点~

がん細胞にはがん細胞特有の性質があり、それらががん細胞の生存能力・増殖能力を十分に発揮した時、がん「細胞」はがん「組織」に発展していきます。それががん検診等で発見された時に「がん」と診断されるのです。

ですが、「がんで亡くなる人」が一定数いる中で「がんで亡くならない人」も一定数いらっしゃる、という事実を、どう考えるべきでしょうか?「がんで亡くならない人」になる為にはどうしたら?「がんで亡くなる人」から、どう自分を遠ざけたらいいのでしょうか?

その鍵は「免疫力」という、「体の中に居てはならないものを排除する力」にかかっております。なぜなら「免疫力」が十分に発揮され、がん細胞を片っ端からやっつけ、組織にならない程度に減らしてくれる人が「がんと診断されずに生き続ける」からです。

がん細胞には多様な性質がありますが、一方で私達には「免疫力」という「体の中に居てはならないものを排除する力」が備わっています。ここでお伝えしたいのは、免疫力とは大きく分けて2つの働きに分けられる、という事。つまり次の2つの力です。

- 「体の中に居てはならないもの」を見つける/見分ける力

- 「体の中に居てはならないもの」を見つけたら排除する力

この2つの働きのうち、後者である「排除する力」こそが免疫力、と一般の方には受け止められている印象ですが、そもそも「体の中に居てはならないもの」が何なのか分からなければ「居てはならないものを排除する」行為は実現できません。

この文章を書いている私は、小1になった息子の送迎で小学校に通っておりますが、小学校に行く際に「○○小学校の保護者」と分かる名札をつけております。小学校の先生方関係者の皆さんが、全生徒の保護者の顔を全て把握しているとはおよそ思われず、それゆえこの様な「名札」で、本当の保護者か否かを判別しているのでしょう。

ですが、例えばこの○○小学校の関係者が、この名札を見落とす事が習慣化していたらどうなるでしょうか?あるいは巧妙に偽造した名札をつけた人が保護者として侵入してきたら?

現場のチェックがザルになってしまったり、あるいは現場のチェックの精度以上に侵入者が巧妙に偽装していたら、小学校の関係者のチェックをすり抜け、いとも簡単に侵入できてしまう事でしょう。そうなったら不審者を捉えて処罰する事など出来よう筈もありません。

つまり、ある環境の中において、「そこに居てはならないものが居ない」という安全は、「そこに居てはならないものとは何なのか?」を判別出来る事が大前提なのです。

▼図:チェックがザルだと、区別が明確でも機能しない…▼

▼図:チェックが精密でも、それ以上に偽装が精密なら…?▼

そしてがん細胞とは、私達が対応すべき数多の病原体の中で、最も「自分に近い」存在であり、それはすなわち「がん細胞=そこに居てはならない存在」と認識するのが、あらゆる病原体の中で最も難しい存在だ、という事です。

なぜならがん細胞は「元々私達の細胞だった物が部分的に変異した」存在であり、その変化が部分的である以上「ほとんど私達の細胞と変わらない」為です。

▲皆さんは「間違い探し」は好き、あるいは得意ですか?▲

間違い探しの問題を自作してみると、がん対策が何故難しいか、の理由の一端が分かるかも…?

がん細胞は、私達が生を満喫している裏で、24時間365日、休まず生まれている病原体です。その原因は様々ですが、一日に5000個ものがん細胞が生まれている、というのが定説になっております。

その5000個ものがん細胞を全て、モグラたたきの様に発見し、叩き潰す事が出来ている人、あるいは5000全てを叩き切る事はできなくても、健康に害を及ぼさないスレスレまでにがん細胞の増殖を抑えきれば、がんと診断される事を回避出来たり、がんの苦しみからは逃れられる事でしょう。

逆に言えば、5000個生まれたがん細胞を全滅できなかった時、生き延びた幾つかのがん細胞が分裂を繰り返し、一定の大きさにまで成長を許してしまう…こういった方が「がん」と診断され、その後の心身に少なくない苦しみ・負担を強いる事になってしまうのです。

がんの原因

特徴別対策を4つピックアップ

ここまで、がん細胞が誕生する・増殖するメカニズムを挙げてきました。そのメカニズムをどうにかして抑える事が、がんの原因別対策になるであろう、と考えております。

具体的には以下に掲げる内容の通りですが、以降に掲載する内容は「がんの抑制を保証する」物ではなく、何らかの臨床症状の改善(マーカー値の減少や自覚症状の軽減・臨床所見の改善)を約束するものではない、という点をご理解頂いた上でご覧ください。

◼️原因・特徴その1

”細胞の設計図”遺伝子(DNA)の変異

→対策:DNAの変異リスクに繋がる要素の回避・抑制

DNAの変異リスクとなる要素は多種多様で、具体的には以下の様な要素が挙げられる為、それぞれに対応した対策をとる事が望ましいと考えております。具体的には以下の通りです。

- 細胞分裂時におけるDNAの複製ミス

→必要以上に細胞分裂を誘発しない - 活性酸素によるDNA塩基の酸化・切断

→DNA塩基の切断・酸化に直結する活性酸素を抑制する - DNA修復機能の低下

→DNA修復機能に関わる酵素活性に必要な栄養素の補充 - ウイルス感染症によるDNA変異

→ウイルス感染症の予防・軽減に繋がる漢方薬・栄養素の補充

+これらの対策効果を底上げする生活習慣の導入・見直し

生活習慣や環境要因といった視点では、紫外線・放射線・化学物質・喫煙・飲酒などが挙げられます。

これらのリスクを可能な限り軽減させる事が、がんの増殖や、新たながん細胞の誕生の抑制に繋がると考えられる為、やれる事を可能な限りやって頂き、「ここまでやったのだから悔いはない」「人事を尽くして天命を待つ」という心境にたどり着いて頂けたら、と願っております。

◼️原因・特徴その2

”細胞の原子力発電所”ミトコンドリアの崩壊

→対策:ミトコンドリア内で常時生じる起爆剤”活性酸素”の除去

細胞の中に存在するミトコンドリアは、私達が栄養源として摂取した糖質=炭水化物、その構成単位である「ブドウ糖」を、私達の身体が主要なエネルギー源として用いる物質「ATP」の最終生産工場です。

私達の身体のエネルギー源として機能する「ATP」は、ミトコンドリア内で「酸素」と「水素」を合体させて「水=H2O」を生み出す際に放出されるエネルギーを保存し、その保存したエネルギーを行く先々で提供する、エネルギー運搬物質とも言うべき存在なのですが、そのATPを作る為に必要な「酸素」の一部が、多種多様な物質を変質(≒酸化/サビ)させる「活性酸素」に変異します。これはミトコンドリアが水素と酸素を元にATPを作る過程で生じる副産物というべき存在で、このATP生産能力を確保する代償でもあります。

この「多種多様な物質を変質させる危険物質」活性酸素がミトコンドリアを損傷させる為、ミトコンドリアは常に活性酸素によって機能停止に陥るリスクを負っているのですが、同時にミトコンドリアには、内部で常時生じる活性酸素を無力化する機能も有しております。それが抗酸化酵素SODです。

ミトコンドリア内のSODをより活性化させる事は、ミトコンドリア内の活性酸素を減らす事に繋がり、ひいてはミトコンドリアの温存に繋がります。

また、ミトコンドリアを活性酸素から守る為には、「ミトコンドリア内に侵入できる抗酸化物質」を取り入れる事も有益である、と考えられます。

ミトコンドリアは、私達の細胞の原子力発電所。ブドウ糖から大量のエネルギー物質を生み出す代わりに、「活性酸素により損傷・崩壊する可能性」というリスクを負っています。そのリスクを何らかの形で軽減させることは、細胞のがん化にブレーキをかける事につながるのでは、と期待しております。

◼️原因・特徴その3

細胞への栄養不足 ~劣悪な環境でも生き延びる細胞~

→対策:細胞レベルでの命綱”酸素”の運搬とそれを支える”血流”の確保

一度それと診断されると、診断された人に多大な心理的負担を強いる「がん」。

このがん細胞は、「血管新生」「アポトーシス回避」「オートファジー活性化」「DNA修復能力向上」「成長因子の異常活性化」等の、正常細胞が本来有しない機能を後天的に獲得した「元正常細胞」です。

この「元々正常だった細胞」が、これらの機能を獲得したのは、正常細胞が相応の環境にさらされ続けた結果とも考えられます。そうであるなら、正常細胞が正常細胞で居続けられる様な環境を整えてあげる事が、がん細胞が今後生まれない事、がんの抑制につながると考えられます。

この「正常細胞が正常で居続けられる環境」を整える命綱になるのが「正常な血流の確保」で、具体的には以下の要素が関わっております。

- 丈夫でしなやか、弾力性に富む血管の維持

- サラサラ流れる血液の質の確保・粘性の維持

- 血液の主要成分「赤血球」「ヘモグロビン」の量

- 赤血球が前身の細胞にスムーズに酸素を運搬する「酸素分離能」

これらの要素をなるべく良好に保ち、健康状態の向上に繋がる流の状態を維持する事が、がん細胞が誕生する理由を減らす事に繋がると考えられます。

◼️原因・特徴その4

免疫力の低下~”がん細胞というモグラ”をたたき切れない~

→対策:モグラを叩くハンマー「免疫細胞」の増産と活性化

がん細胞は前述の理由で誕生・増産されていく性質を持ちますが、私達の体には「免疫」という、「体内に居てはならない存在を排除する」仕組みがあります。がん細胞の増殖を許してしまい、がんと診断されるに至るには、免疫の働きが不十分であった可能性に着目し、それをどう向上させるか、という目標から逃れる事はできません。

「体内に居てはならない存在=がん細胞を排除する」力、免疫力の向上には、大きく分けて以下の2つの視点を持つ必要があります。

- .免疫に関する成分の「量的向上」=数を増やす

- 免疫に関する成分の「質的向上」=働き方改革

1.の「免疫に関する成分の「量的向上」=数を増やす」については、免疫に関する成分である「免疫細胞」、つまり細胞と、免疫細胞がその役目を果たす上で必要な道具ともいえる成分「抗体」「サイトカイン」を、どう体内で増産させるか、という事が大切です。

「多勢に無勢」「数は力」という言葉がある様に、がん細胞と免疫細胞が戦うには、数的優位の状況を作る事が非常に有効なのです。

組織レベルにまで増殖したがん細胞は、診断に引っかかる大きさと言われる直径1cmの大きさになった際には、およそ10億個ものがん細胞が密集していると言われております。そして、身体のどこかで、10億個ものがん細胞の増殖を許してしまう状況であるなら、そこ以外でもがん細胞が増殖している可能性は低くありません。

体内のそこら中で生まれ、一度増殖を許すと倍々で急増するがん細胞。この膨大な数のがん細胞と戦うためには、同様に膨大な数の免疫細胞が必要であり、それに比例して、免疫細胞が働く為に必要な成分も必要になります。

がん細胞の増殖を許してしまった現状には、免疫細胞や、免疫に関与する細胞外の成分の数的不利、数の少なさが背景にあった可能性がありますが、それはすなわち「免疫成分の数的不利の是正」が有益である可能性も意味します。

がん細胞と戦う味方を増やし、がん細胞に対する劣勢を覆す事を目指す事は、がんに関する現状の改善に役立つと考えられます。

一方で、2の「免疫に関する成分の「質的向上」=働き方改革」ですが、これは前述の免疫細胞・免疫成分が、きちんと仕事してくれる様に働きかける手法です。「数は力」と前述しましたが、がん細胞と戦う味方を折角増やしても、それらがしっかり働いてくれなければ意味がありません。がんと闘う味方、具体的には免疫細胞の働きをどう高めるか、というのは、免疫細胞を増やすのと同じ位重要です。

つまり免疫力=がん細胞と戦う力は、免疫成分の数と、免疫成分の働き度合いの掛け算である、とイメージして頂けたと思います。

【免疫力向上のイメージ】

悪い例:免疫成分を20%増量したが、働き度合いは20%下がった場合

= 元の力 × 1.2 × 0.8 = 元の力 × 0.96(1未満=下がってる)

良い例:免疫成分を10%増量し、働き度合いも10%高めた

= 元の力 × 1.1 × 1.1 = 元の力 × 1.21(1より大きい=上がっている)

まとめますと、がん細胞と戦う力を高めるためには、質と量の両方を向上させることが望ましい、という事です。

がんと健康綱引き

~がん細胞を増やす”敵”を減らし、がん細胞を減らす”味方”を増やす~

がん細胞の誕生は生命活動の必然とも言うべき現象で、最終的にがんで亡くならなかった方、人生で一度もがんと診断されなかった方も、無数のがん細胞が体内で誕生していた事は想像に難くありません。

がんで亡くなる方・亡くならなかった方を分けるのは、がんの増殖をどれだけ抑えられたか、という事になるかと思います。がんの増殖を抑える為に考えるべき事は

がん細胞を増やす”敵”を減らし、がん細胞を減らす”味方”を増やす

これに尽きると考えております。

がん細胞を増やす要因の力が、がん細胞を減らす要因の力を上回り続けてきた結果が「がんと診断された」という答えなのではないでしょうか。

そうであるならば、その答えである「がんという診断結果」をどう覆すかは、がんと診断される事に至った背景と向き合い、がんを増殖させている前提条件を覆すしかない、というのが当方の考え方、がんとの向き合い方です。

「がんと診断されましたが、今は元気に生活しています」

体験談 / 症例紹介

ここでは、がんと診断された後、当店で対応させて頂いた方の一部をご紹介させて頂きます。

◼️あったはずのがん組織が「どこにあるかわからなくなった」

~70代・女性~

行きつけの内科医での定期健診(胃カメラ)で、お医者さんから精密検査を受ける様に言われた

精密検査(細胞診)の結果がんと診断され、胃から腫瘍と思われる部署3箇所の切除をする事になりました。

実際に切除する日までまだ日があるので、それまでに出来る事をやろう、と判断し、胃の粘膜修復と、免疫力を高めるお手伝いをさせて頂きました。

それが功を奏したのかは分かりませんが、実際の切除の時に「この辺にあったのがよく分からなくなっていた」との事で、それっぽい部分の切除で終了。抗がん剤の投与なども無く「一体何だったんだろう(笑)」と、苦笑いで済ませる事が出来ました。

その後は、その時飲んでいたものを、分量を減らしてちびちびと継続しております。

診断された当初はそれなりに悪性の部類だった為、家族全員肝を冷やしたそうですが、今は楽しい人生を送れている様です。

他にも

◼️「がんと診断されたが、抗がん剤をやらずに済みました (70代・男性)」

◼️「乳がんのマーカー値で陽性と言われたが、手術せずに済んでます(70代・女性)」

等、当店で対応させて頂いた方で、診断後も元気に日常生活を過ごされている方は何人もいらっしゃいます。

がんと診断された方の全てが、当店を介して全員が天寿を全うできた訳ではないのは、残念であり申し訳なく思います。ですので過剰な期待をされる方や「当店にくれば何とかなる」といった依存的な心情に陥っている方は、難しいとは思いますが冷静に判断できる様、信頼できる方とご相談頂くなりして頂く事をお勧めします。

ですが、ある程度以上ご理解とご納得の上、「やれることを納得できる範囲でやってみよう」という方には、当方が全力でサポートさせて頂きたいと思います。

一人でも多くの方が「がんと真剣に向き合ったお陰で、納得のいく人生を送る事ができた」となって頂けたらと思いますし、そういった方が一人でも多く増えて下されば、と願ってやみません。

~✖️「溺れる者は藁をも掴む」〇「溺れる前に”救命ボート”」◎「そもそも”溺れるな”」~

本ページにたどり着く人は、今まさに何らかの形で「がん」という難病に真剣に向き「合わざるを得ない」という方だと推測します。

ですが本ページは、そういった方を対象にしているのと同様、あるいはそれ以上に「今はがんじゃない」という「がんという、一度それと診断されたら人生が暗転する病気」とある程度以上距離を保てている方にもご一読いただきたい、と願ってキーボードを叩きました。

なぜなら「溺れる者は藁(わら)をも掴んでしまう」からです。

「溺れる者は藁をも掴む」

”溺れる”という窮地に追いやられた人は、冷静な判断力を欠いてしまう、という意味が、この諺(ことわざ)に含まれております。数十キロもの重量がある人間が、1グラムあるかないかの藁を掴むだけで溺れないなら、溺死する人がどれだけ減らせることでだろうか、という事ですよね。

ですが、この諺を笑い話に出来るのは、

「藁は藁であって、救命ボートでもなければ浮き輪の代わりにすらならない」という事実を冷静に判断できる状況にいるからです。

冷静さを失っていない安全地帯に、今の自分が立脚している為です。

「溺れる者が藁を掴んで助かろうとする」という事は、笑い話でもなんでもなく、人が窮地に陥った時の心理状態そのものです。

だからこそ長らく諺として語り継がれてきたのです。

そして「がんと診断された」という海に溺れ、「自分を救う救命ボートを必死に探そうとする」あまり、「ボートか藁かも判断できず、藁程度のものを大枚はたいて購入する」…

そういった方は後を絶たちませんし、実際に皆さんの周りにもいらっしゃった事でしょう。これをご覧の貴方様が、今まさにそのような心理状態なのかもしれません。

「がんと診断された」という海に溺れる前に、自分を救う救命ボートは、あるいはせめて浮き輪になりそうな物は何なのか。

そもそも「どうやったら溺れずに済むのか?」

あるいは「溺れた時、最後にどう死ぬか?」「溺れた時に笑って死ぬための生き方とは?」

・・・・・。

ひとたび溺れたら、冷静になるのは困難ですので、この機会に、今後は日頃から向き合って頂けたら幸いです。